Продолжаем публиковать рекомендации для сельхозтоваропроизводителей от НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное».

Несомненно, что в процессе вегетации, уборки и в послеуборочный период как сорные, так и культурные растения оставляют после себя семена или падалицу семян. На следующий год они могут взойти и засорить культурные растения, но вместе с тем и способствовать снижению процесса охлаждения и промерзания почвы, что полезно для функционирования почвенной микрофлоры, которая в свою очередь подавляет инфекцию и оздоравливает почву.

Фермер Рик Бибер (2019 г.) из Южной Дакоты (США) рекомендует для этих целей высевать после уборки специально подобранные смеси культурных растений. Поэтому, если в осенний период поле было засорено всходами падалицы культуры и малолетними сорняками и не требует механических обработок для разуплотнения почвы, проведение зяблевых или химических обработок может быть экономически невыгодным. В то же время, при наличии на поле злостных многолетних сорных растений, таких как бодяк полевой (Cirsium arvensis L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) и молочай прутьевидный (Euphorbia virgate Waldst.et Kit) со средней и сильной степенью распространения, в осенний период экономически оправдано будет проведение истребительных или зяблевых мероприятий, что позволяет на 30–60% снизить вредоносность многолетних сорняков, а также получить весной равномерное и дружное отрастание сорняков.

С учётом погодных трендов, в 2025 г. ранний календарный переход среднесуточных температур через «0 °C» и полседующие ранний старт весеннего таяния снега, усиление ветра весной, массовое накопление и сток талой воды могут вызвать эрозию пахотных земель и перераспределение семян сорных растений на сельскохозяйственных угодьях.

В этих условиях важное значение приобретает фитосанитарный мониторинг полей. Данный процесс может усложнить недостаток агрономических кадров, и поэтому мы предлагаем проведение локальных обследований только на отдельных – «маркерных» полях севооборотов. Количество маркерных полей должно быть выбрано с таким расчётом, чтобы штат специалистов имел физическую возможность качественно провести маршрутные обследования, и в то же время по отдельным «маркерным» полям определить реальное агрофизическое и фитосанитарное состояние на всех агрофонах.

Если в допосевной период в структуре засорённости поля преобладает падалица предшествующей культуры и малолетние сорняки, с единичными экземплярами многолетних корнеотпрысковых сорняков, значит, стратегия борьбы с сорняками, принятая в хозяйстве, выстроена правильно и не требует серьёзных изменений.

В то же время, при доминировании в структуре засорённости полей многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков, при средней и сильной степени их распространения, для агрономической службы хозяйства и других заинтересованных лиц есть повод провести корректировку или замену принятой стратегии борьбы с сорняками.

Это могут быть меры, направленные на повышение качества агротехнических обработок, введение в севооборот культур и сортов с поздними календарными сроками сева, увеличение доли пара в севообороте (в зернопаровых севооборотах), или как, вариант – введение плодосменных севооборотов. Возможно, поможет изменить ситуацию замена осенних поверхностных механических обработок – глубокими зяблевыми или использование глифосатсодержащих препаратов. Применение плодосменных, агротехнических, гербицидных или комбинированных мероприятий будет зависеть от экономических, организационных и кадровых возможностей предприятия.

По данным учёных Сибири (Чулкина В. А., Стецов Г. Я. и др., 2009 г.). при рассмотрении севооборота как чередование культур холодного и тёплого периода было выяснено, что всхожесть сорняков была в 8 раз ниже в севообороте по схеме чередования 2:2, чем 1:1, когда одна культура холодного периода (озимые и яровые зерновые, горох, лён и др.) следует за культурой тёплого периода (гречиха, соя, просо, кукуруза и др.).

Следует обратить внимание на тот факт, что основная масса общеистребительных гербицидов, которую можно объединить под названием «глифосаты», стабильно начинает работать только при температуре воздуха «+18 ÷ +20 °C». При снижении температуры ниже указанных значений, их активность и скорость проникновения в сорняки снижается и для повышения биологической эффективности мы рекомендуем, в зависимости от видового состава сорняков, использовать глифосаты с максимальной нормой расхода или в составе баковых смесей с эфирами 2,4-Д или гербицидами из группы сульфонилмочевин. Исключением могут быть оригинальные препараты, которые изначально разрабатывали для работы при температуре от «+12÷+14 °C», например, такие как Раундап Экстра и некоторые другие. Однако и при этом мы рекомендуем получить консультацию от представителей производителя препаратов и внимательно ознакомиться с инструкциями, прописанными на этикетках.

Среди концентрированных форм глифосатов рекомендуем обратить внимание на появившиеся в последнее время сухие препаративные формы, например, такие, как Ридовер Экстра (888 г/л аммонийная соль глифосата), которые имеют привлекательную гектарную стоимость и пользуются спросом у фермеров. Однако при растворении такого водорастворимого порошка в слабощелочной или щелочной воде её биологическая эффективность снижается до 40–60%, в зависимости от концентрации, температуры, качества воды и технологии внесения. Поэтому для того, чтобы водорастворимые порошки глифосатов сработали весной с эффективностью не ниже 80–85%, следует обязательно получить квалифицированные рекомендации от производителей препаратов или от специалистов по защите растений, учитывающих специфику применения сухих препаративных форм гербицидов в местных условиях.

Принимая во внимание рекомендации отечественных учёных (Гештовт Ю. Н. и др., 2001 г.) и наши исследования, можно ожидать появление первой «волны» сорняков в текущем сезоне при накоплении положительных температур в сумме – 125–175 °C (∑t>0 °C) на агротехнических фонах с высоким поглощающим альбедо и меньшим содержанием влаги.

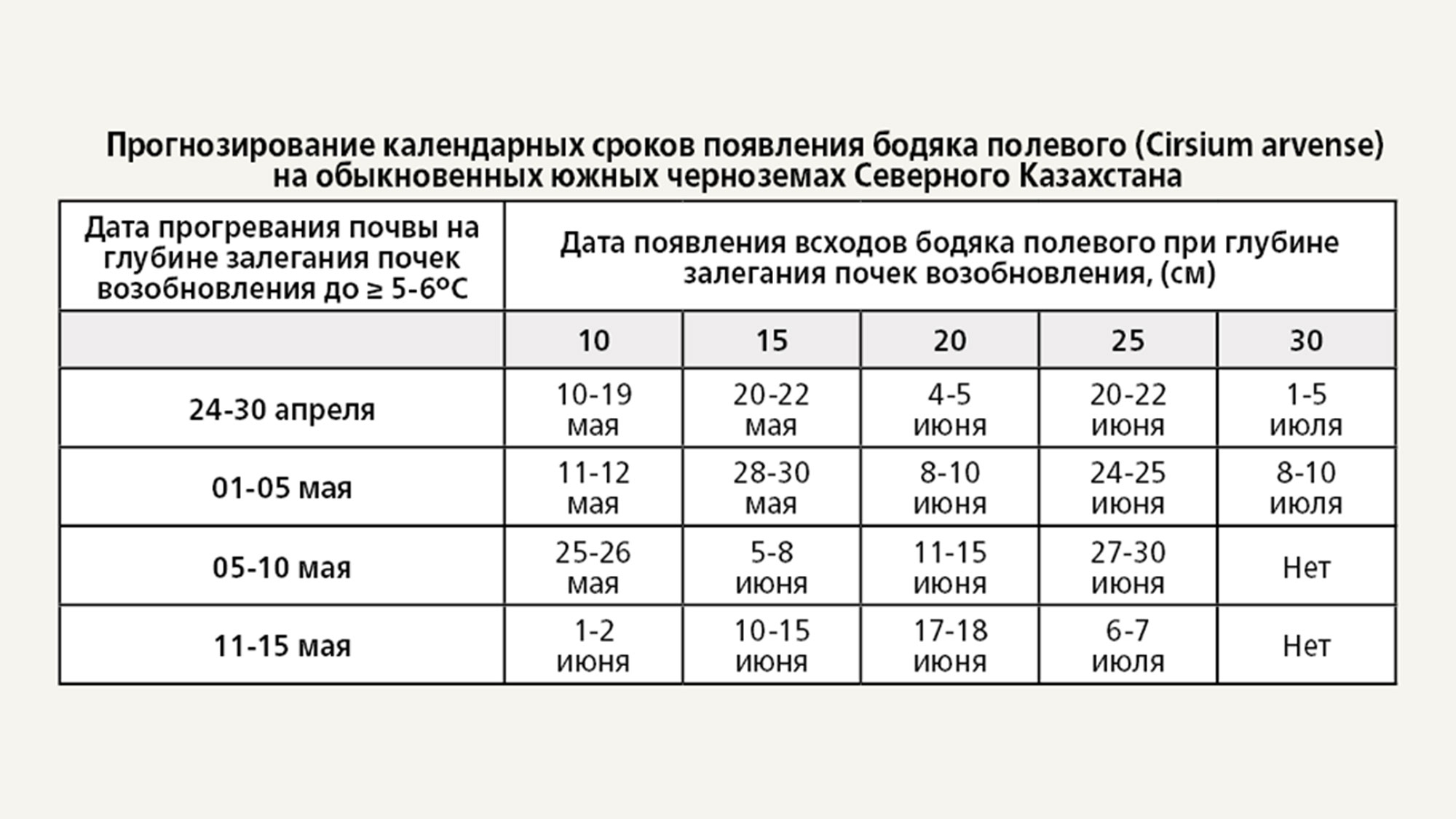

Если ориентироваться на среднемноголетние данные нарастания температур в Костанайской области, переход к положительным температурам в зависимости от зональности и рельефа почв происходит в третьей декаде апреля-первой декаде мая. И, как следствие, через две недели – на зачернённых агрофонах можно ожидать продолжения вегетации однолетних зимующих и появление всходов яровых ранних сорняков, таких как аистник цикутовый (Erodium cicutarium), ярутка полевая (Thlaspi arvense), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), дескурения софьи (Descurainia Sophia), хориспора нежная (Chorispora tenella), рыжик сорно-полевой (Camelina sylvestris), трехреберник (Matricaria perforate), мелколепестник канадский (Erigeron Canadensis), падалицы семян культурных растений и двулетних – липучки оттопыренной (Lappula squarrosa), икотника серого (Berteroa incana) и т. д., а также многолетних злаковых сорняков – пырея ползучего (Agropyron repens), и в южных регионах области – остреца (Leumus ramosus). Многолетние корнеотпрысковые сорняки в своей основной массе появляются из подземных органов только после прогревания и оттаивания пахотного горизонта и положительной динамике температуры почвы в месте залегания почек возобновления. При этом такие сорняки как бодяк беловойлочный (Cirsium incanum), бодяк полевой (Cirsium arvense), бодяк щетинистый (Cirsium setosum), молочай прутьевидный (Euphorbia virgate), молокан татарский (Lactuca tatarica) для начала вегетации требуют набора суммы активных температур (∑t ≥5 °C) от 80 до130 °C, а осот полевой от 90 до 165 °C. В то же время, например, вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) любит рыхлые плодородные почвы и для его стимуляции и отрастания необходимо больше тепла и накопления от 90 °C эффективных температур (∑t ≥10 °C) на глубине залегания почек возобновления. В зависимости от прогревания почвы, содержания влаги и глубины расположения почек возобновления можно ориентировочно делать прогнозы появления корнеотпрысковых сорняков в определённые календарные сроки.

Появление сорной растительности непосредственно в посевах в большой степени будет определяться в зависимости от агротехнических мероприятий, проводимых в сезон 2024 г., а также весной 2025 г. Погодные условия текущего сезона в той или иной степени могут снизить их эффективность, но необходимо стремиться решать проблемы засорённости по возможности до появления всходов культуры.

В следующем номере будут описаны правила, соблюдение которых окажет положительный эффект в борьбе с сорной растительностью.